2024-

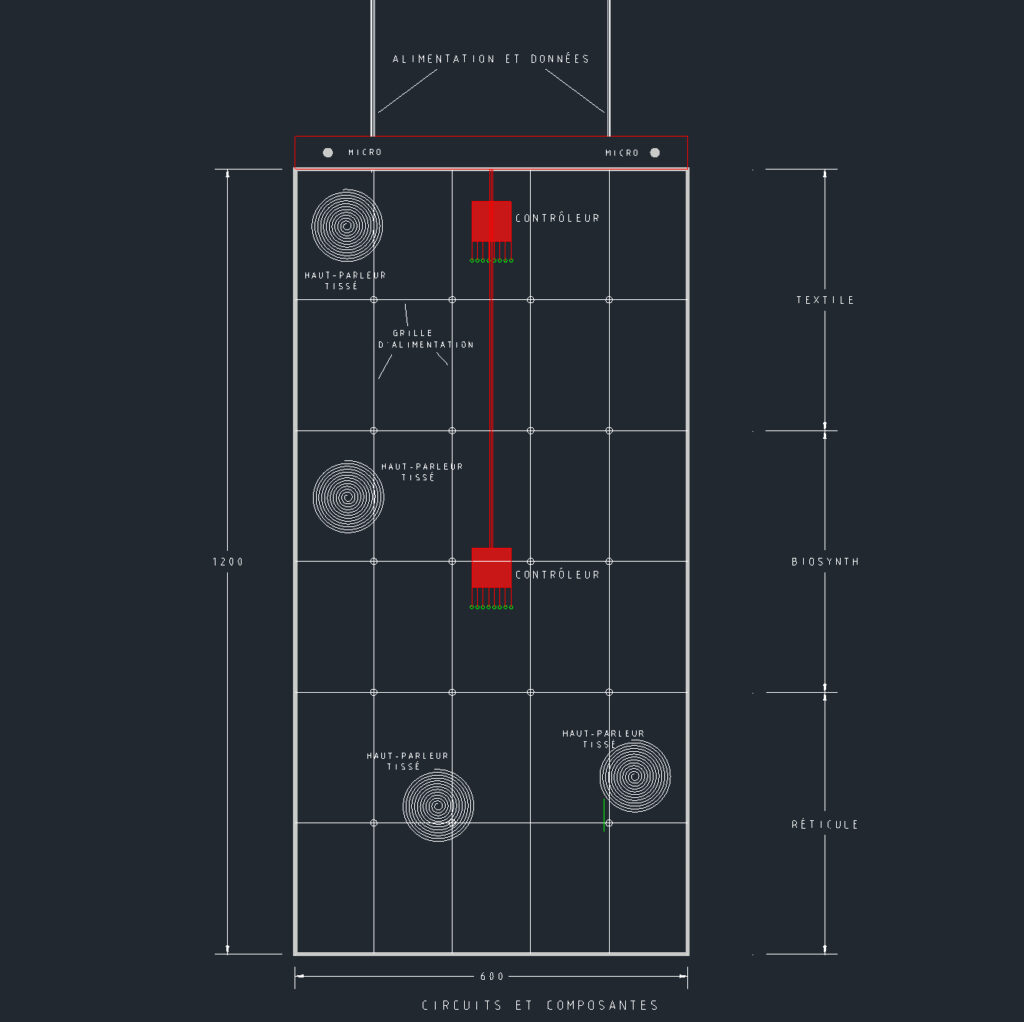

Projet en cours de réalisation avec Nicolas Reeves (Laboratoire NXIGestatio) et Thierry Besche (J’écoute sans répit et coordinateur de Passerelle AST)

Concept

Qu’est-ce qui dans l’humain est non programmatique ? Quelles sont les limites de nos mesures et nos simulations ? À l’heure de la techno-science-industrie qui souhaite créer des jumeaux numériques et réduire le corps humain et le vivant à une suite de 0 et 1, il nous est possible de nous demander ce qui reste de l’ordre de l’incalculable, de l’imprévisible. S’il nous est possible de dire que le symbolique saisit quelque chose du réel, le réel ne se laisse pas réduire au symbolique qui ne saurait prétendre toucher à l’absolu. Tout comme le corps qui s’il peut être compris en partie par nos mesures, ne peut se réduire au corps biologique. Il est aussi en d’autres termes symbolique (et a-symbolique). Corps symbolique et corps biologique sont entremêlés et il existe une rationalité du corps qui n’est pas celle de la rationalité aristotélicienne selon les mots de l’anthropologue Pierre Legendre qui définit 4 rationalités : aristotélicienne, du rêve, du corps et du délire.

Là où le langage échoue, commence la puissance d’agir du corps nous dit encore Judith Butler. La pensée du corps et de son nouage au symbolique est aussi celle des rebondissements et des associations des sens et des sons comme l’explique le psychanalyste Yann Diener (exemples : les cols et l’école, s’il vit et Sylvie). La pensée du poétique est aussi cette pensée non articulée à la logique, elle est une rationalité du rêve et de l’imaginaire qui tisse le corps. Le corps échappe aussi au symbolique qui ne peut pas saisir la totalité du réel du corps (le corps n’est pas réductible aux mots). La pensée de l’expérience, bien qu’articulée au langage, ne confond pas le mot et la chose. Il persiste un écart, qui fait que le monde est toujours perçu par le détour de la représentation ratant la présentation du monde. Le monde nous dit Legendre est déchosifié par l’insertion du langage chez l’humain.

Ce qui nous intéresse est d’une part la parole ratée, celle du lapsus, de l’hésitation, de l’indicible, marquant la béance entre le mot et le réel et la voix sans significations. La voix est ce qui relève de l’intime selon Jacques Derrida, elle est souffle d’une présence qui est immédiatement présente à soi, dans une proximité absolue en dehors des représentations qu’impliquent la pensée indiquée par les signes, marquée par l’après-coup formel. À l’heure des IA génératives, est-ce que la voix relève et marque la singularité du corps, de ce qui en somme ne peut être convertible, qui peut se rater, se geler, sauter, hésiter, trébucher, parce qu’elle est toujours un risque et inscrite dans un présent vivant pour reprendre ici la formule de J.Derrida.

Forme

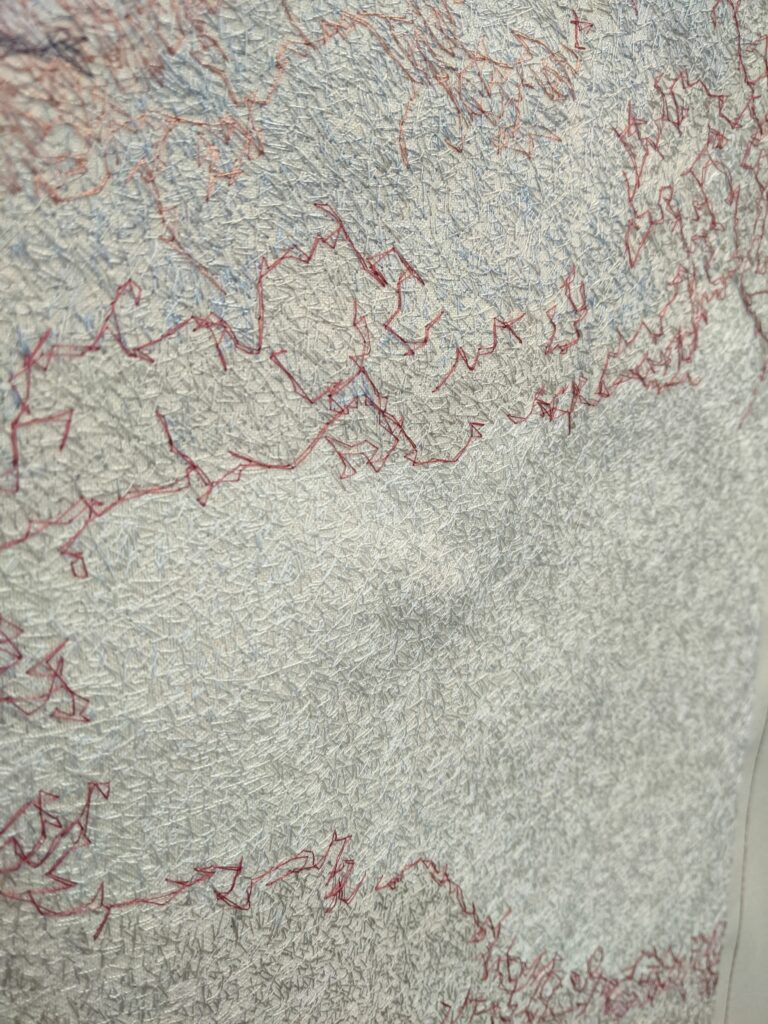

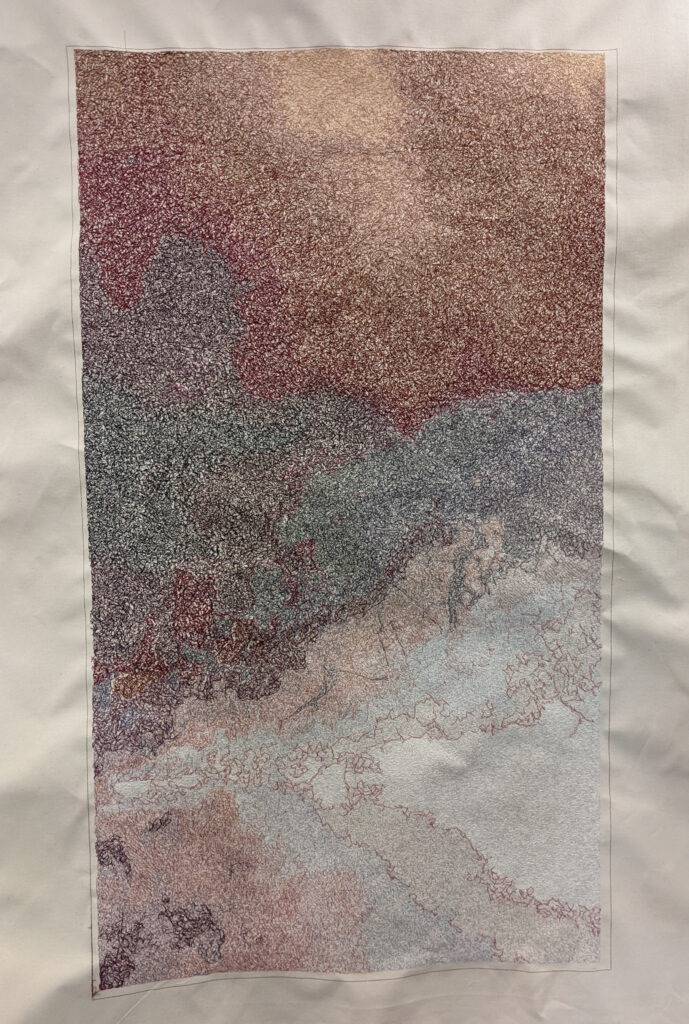

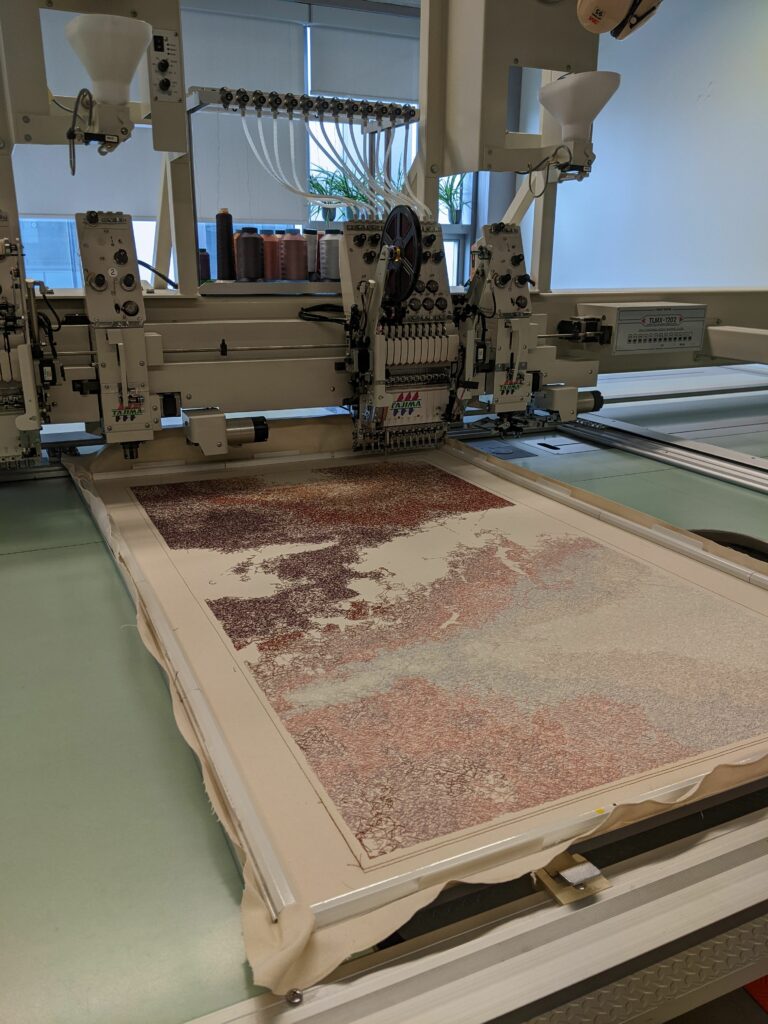

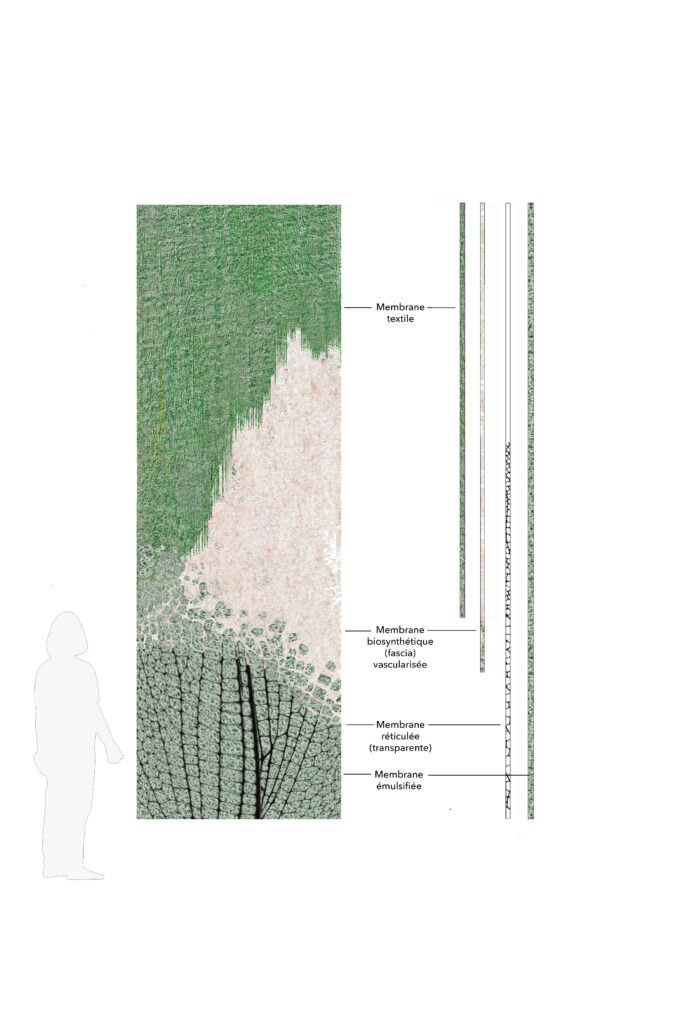

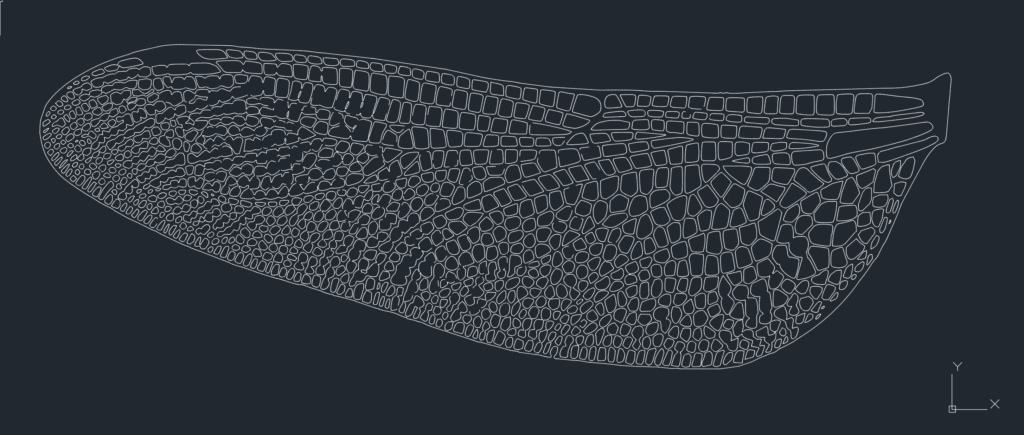

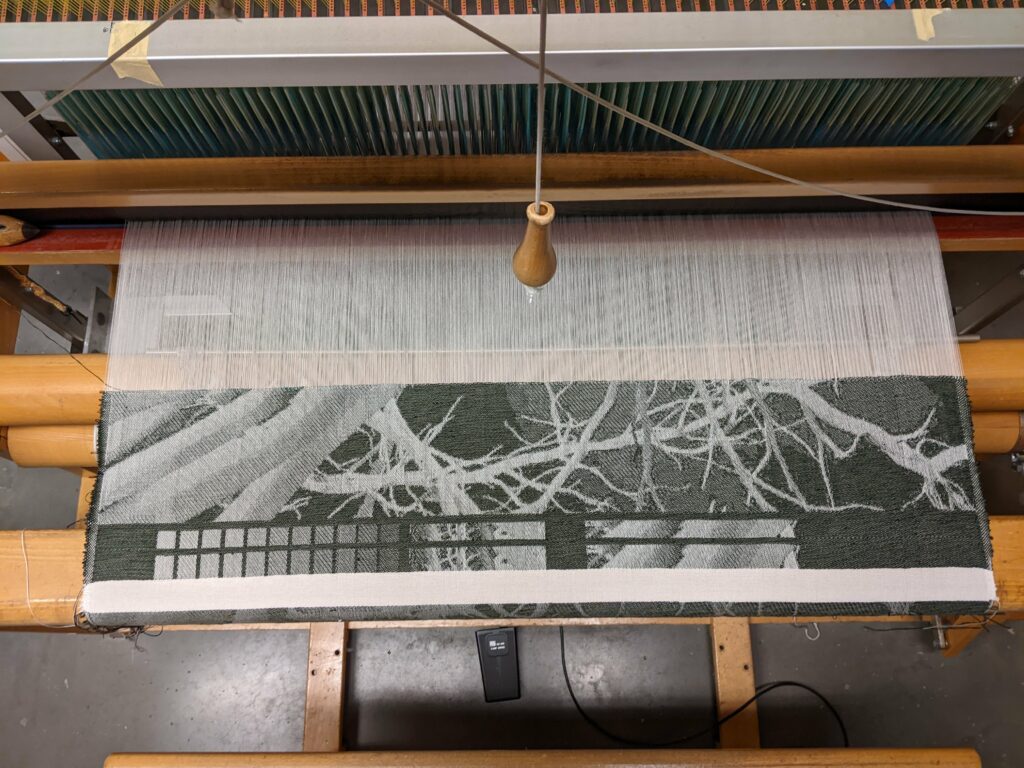

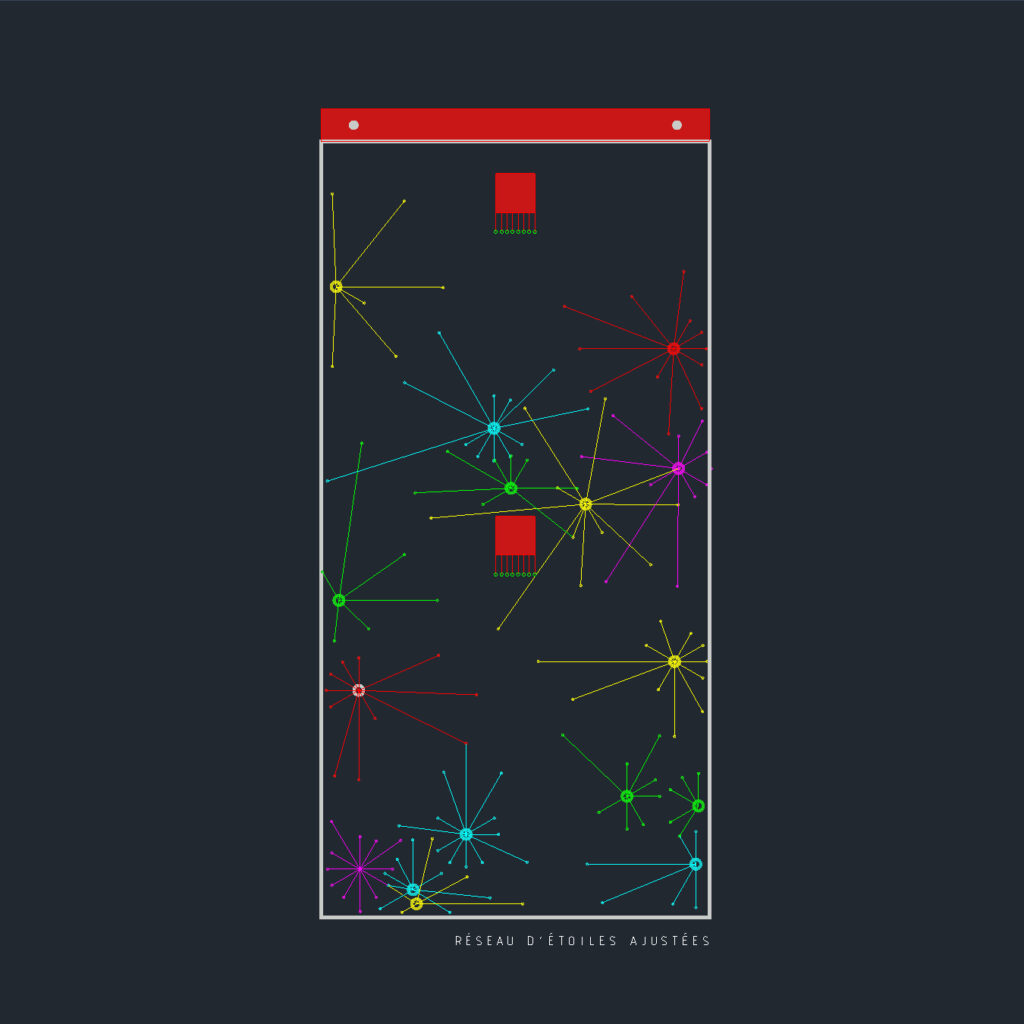

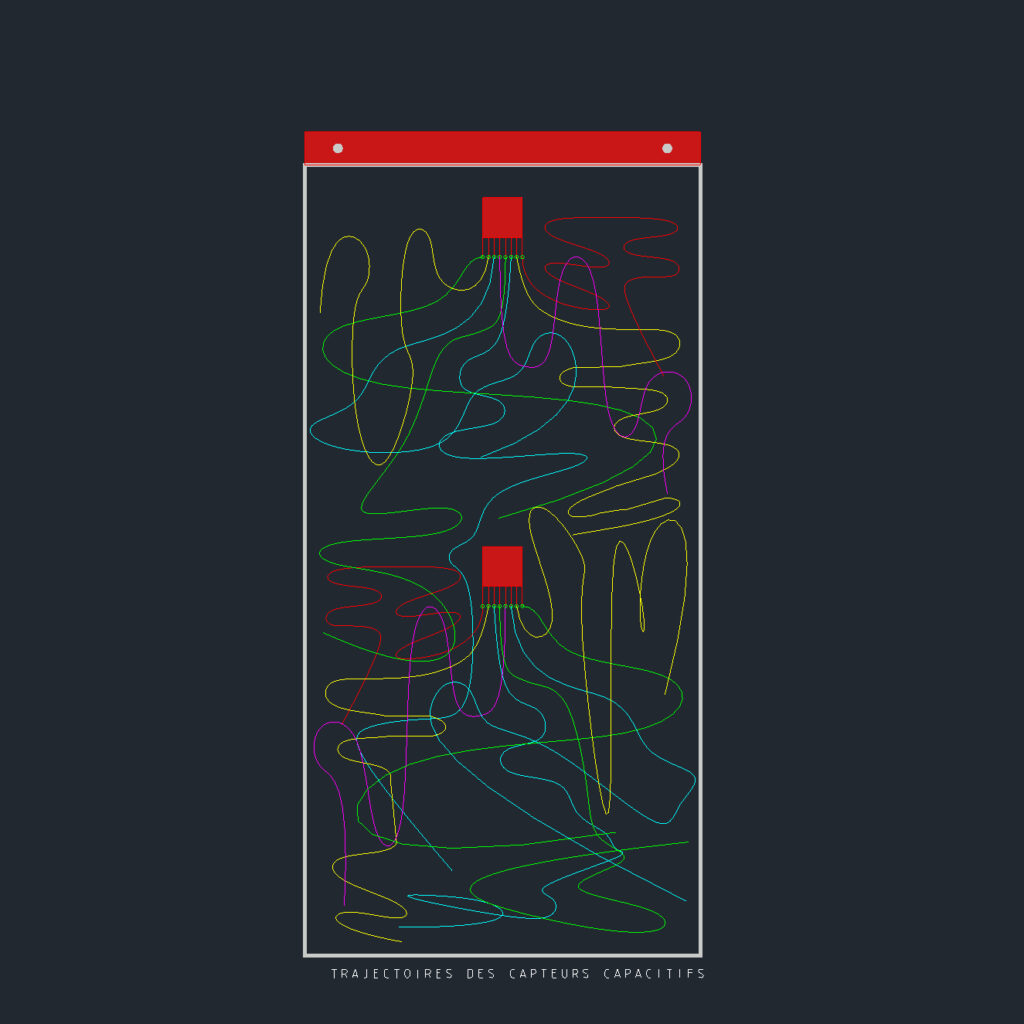

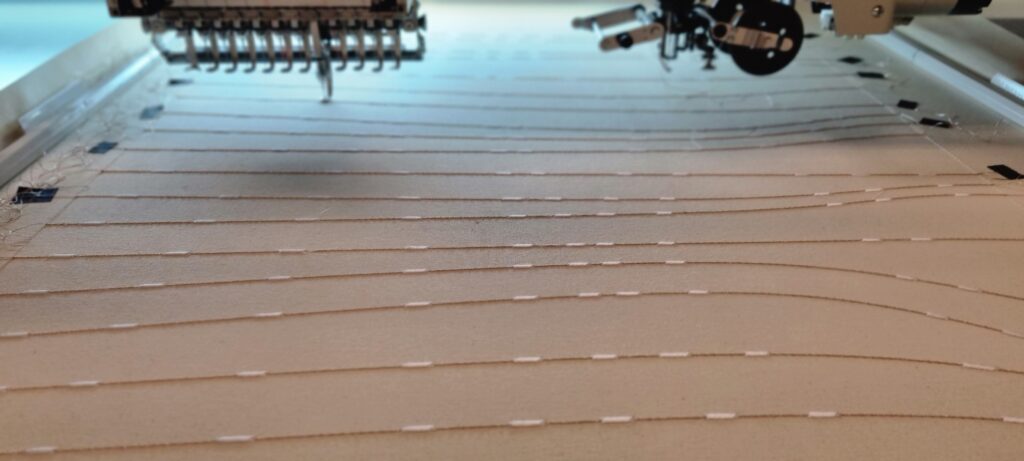

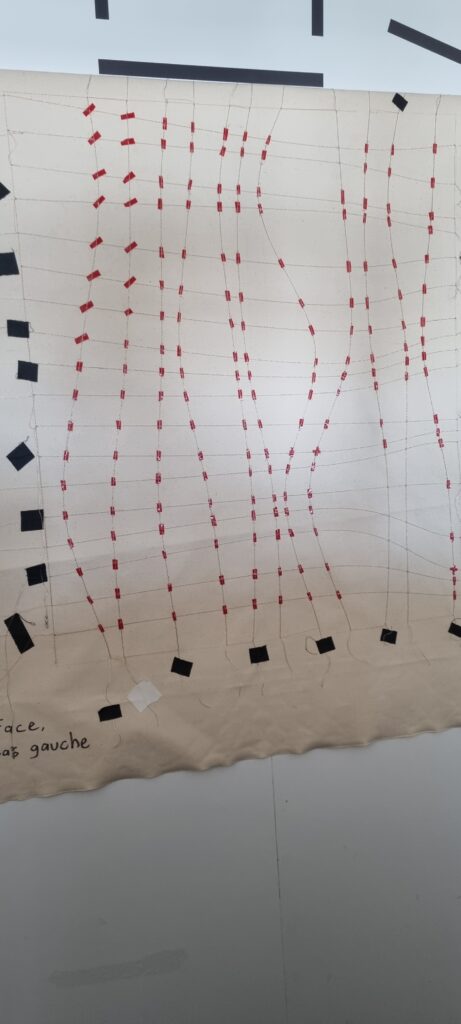

À partir de fragments de voix et de paroles de diverses langues maternelles, l’idée est de générer des voix de synthèse qui seraient incertaines (lapsus, bégaiement, hésitation, voix sans mots ou balbutiante des mots et suite de phonèmes sans structures…) mais aussi de faire entendre des bribes de voix réelles. 64 capteurs capacitifs permettront d’activer ces générations de voix selon le toucher des spectateur.ice.s sur une membrane tissée suggérant l’idée d’une peau à mémoire de forme. L’enjeu est de créer une membrane dynamique, palpitante et composée de divers éléments ayant des fonctions.

Les voix réelles utilisées détermineront également les oscillations du tissage.

Explorations envisagées

Une ondulation, mais aussi des palpitations donnant l’impression du vivant, d’organique, ayant un système respiratoire. Les phases de respirations peuvent conditionner la réaction, le comportement.

Différentes couches : la première avec des capteurs capacitifs qui transmettent des données qui ensuite sont renvoyées vers le système nerveux (actionneurs : servomoteur, fibre de nitinol-nickel et titane ayant une mémoire de forme et qui varie en fonction de la chaleur). Mouvement subtil de la peau-tissu. Contraction, respiration, égratignure, rugosité et pilosité-duvet, grain.

Comportements qui devraient évoluer avec le temps et où les possibilités d’interactions augmentent avec le temps et plus vite que ce que les personnes peuvent réaliser. Il y a l’idée de l’apprivoisement.

Vocabulaire de comportements à créer pour faire en sorte que personne ne peut vivre deux comportements identiques. L’idée d’utiliser l’IA générative de voix permettra d’amplifier cette idée.

Vocabulaire des voix : chuchotements, souffle, extinction, bégaiement, ellipse, suite de phonème désarticulé, murmure, accent tonique mal placé, longueur de mot ou de syllabe, de consonne, tic de langage, lapsus, siffloter, vocaliser.

Vocabulaire du toucher : gratter, caresser, rester et demeurer sur, effleurer, s’approcher, souffler sur, tirer, tapoter.

Comportements sonores : dispersé, concentré, volatile, granuleux, sourd, éclaté, multivocalité.